Le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) est un questionnaire de personnalité inspiré de la théorie des types psychologiques de Carl Gustav Jung. Il est construit autour de quatre échelles qui reflètent les quatre préférences fondamentales qui structurent, selon Jung, la perception et le jugement. La combinaison de ces préférences donne lieu à 16 types de personnalité possibles, et le MBTI permet à l’utilisateur d’identifier son type à travers une séquence de quatre lettres.

Développé à partir de 1919 par Katherine Cook Briggs et sa fille Isabel Briggs Myers, le MBTI est devenu l’un des tests de personnalité les plus connus et les plus utilisés au monde, avec environ 2 millions de passations annuelles. Contrairement à d’autres tests réservés aux psychologues, il peut être utilisé par divers professionnels moyennant une formation onéreuse. Le MBTI est notamment très utilisé en coaching, à la fois individuel (développement personnel et professionnel) et collectif (pour des ateliers de team building ou pour améliorer la cohésion des équipes).

Mais le MBTI est également le questionnaire de personnalité le plus controversé. Chaque post LinkedIn à son sujet déclenche immanquablement un débat entre ses adeptes qui en vantent l’utilité et ses détracteurs qui en pointent les limites. Dans cet article, je défendrai un point de vue plus nuancé : l’usage typologique du MBTI n’a aucun fondement empirique tandis que son usage quantitatif fournit une bonne approximation des Big Five.

Comment fonctionne le MBTI

Les quatre échelles du MBTI

Le MBTI comporte quatre échelles bipolaires (qui opposent deux pôles psychologiques) :

- Orientation de l'énergie : Extraversion (E)/ Introversion (I)

- Recueil d’informations (Perception) : Sensation (S) / Intuition (N)

- Prise de décision (Jugement) : Pensée (T) /Sentiment (F)

- Mode d’action : Jugement (J) / Perception (P)

Les trois premières échelles sont basées sur la théorie des types de Jung.

L’échelle Extraversion (E) – Introversion (I) désigne la source où une personne puise son énergie :

- l’environnement extérieur (activités, expériences, etc.) : Extraversion

- l’univers intérieur (idées, souvenirs, émotions) : Introversion

L’échelle Sensation (S) – Intuition (N) désigne la façon dont une personne perçoit le monde, ce que Jung appelait la fonction irrationnelle :

- à travers les sens, de manière précise et concrète : Sensation

- à travers l’instinct, de manière globale et abstraite : Intuition

L’échelle Pensée (T) – Sentiment (F) désigne le moyen par lequel une personne élabore des jugements et prend des décisions, ce que Jung appelait la fonction rationnelle :

- par l’affect, sur la base de considérations personnelles ou sociales : Sentiment

- par l’intellect, sur la base de raisonnements logiques : Pensée

La quatrième échelle a été introduite par Isabel Myers, elle décrit la fonction dominante chez une personne : rationnelle (Jugement) ou irrationnelle (Perception).

L’échelle Jugement (J) – Perception (P) décrit le style de vie en général :

- privilégier la spontanéité, la flexibilité, et l’ouverture aux opportunités : Perception

- privilégier la planification et l’organisation : Jugement

Déterminer un type MBTI

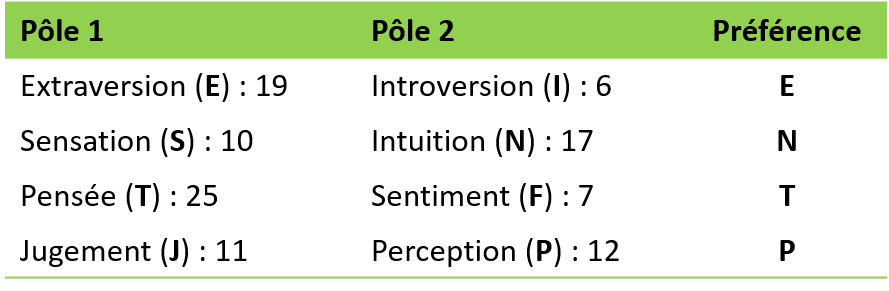

Pour chaque échelle, on calcule un nombre de points pour chacun des deux pôles :

- la préférence est le pôle qui a le nombre de points le plus élevé

- on calcule donc 8 nombre de points et on identifie 4 préférences

- on indique une préférence par la lettre correspondante

- un type correspond à une séquence de 4 lettres

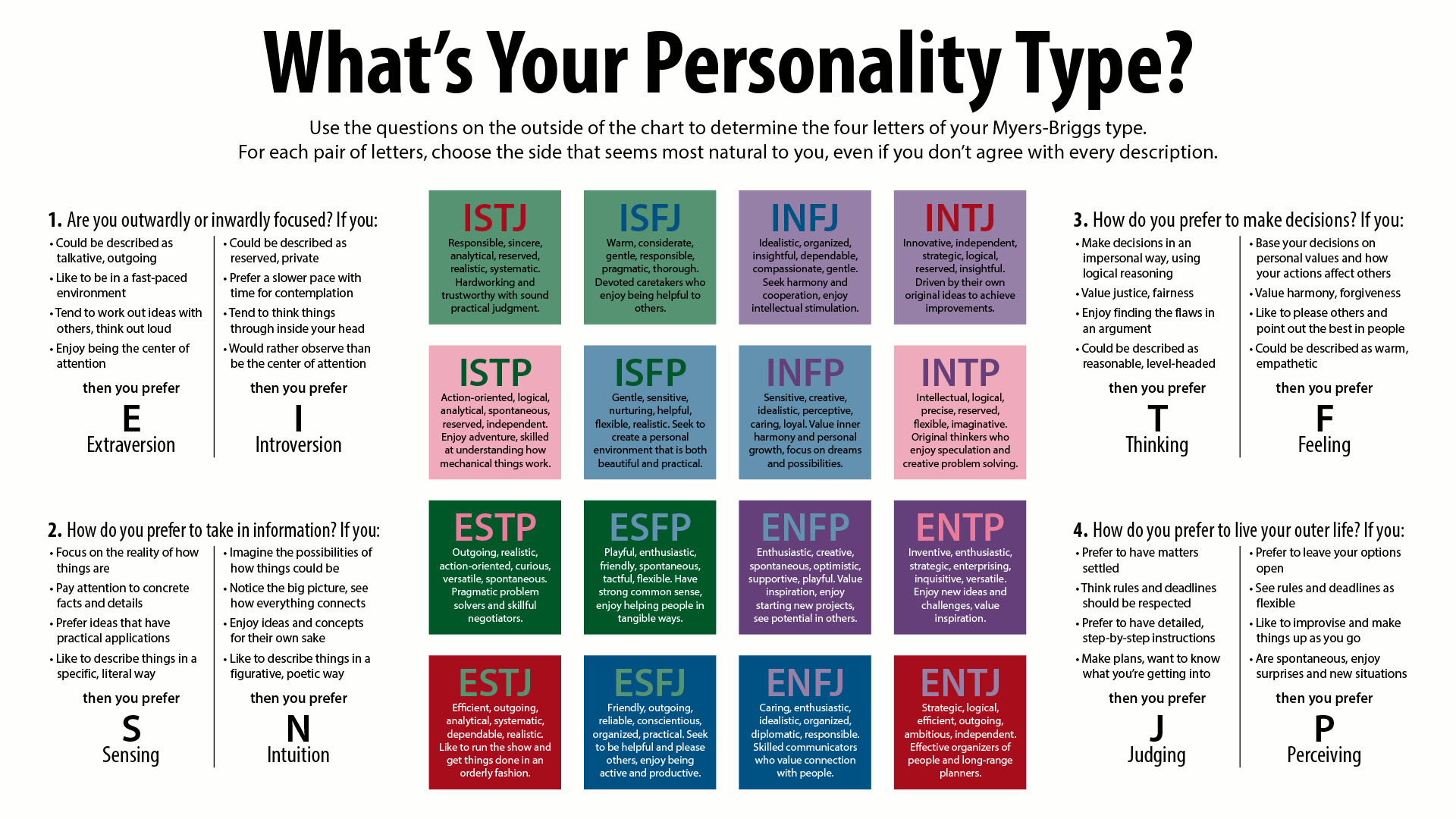

Il y a théoriquement 16 combinaisons différentes des 4 préférences, soit 16 types psychologiques. Le MBTI fournit une description psychologique précise de ces types. Par exemple, les ENTP « sont généralement pleins d'avenir, théoriques et flexibles ainsi qu'imaginatifs et doués pour la remise en question », et ils « adorent les débats d'idées, leur style de conversation est généralement provocateur et stimulant ».

A l’instar de l’astrologie, de telles descriptions bénéficient souvent de l’effet Barnum (ou Forer), soit la tendance à trouver qu’une description générique de personnalité s’applique spécifiquement à soi-même alors qu’elle pourrait s’appliquer à beaucoup de personnes.

La marque du MBTI : une approche typologique de la personnalité

Certains tests décrivent la personnalité sous l’angle de traits, c’est-à-dire de dimensions. Dans cette approche, on caractérise la position d’une personne sur chaque trait : moyennement extravertie, fortement consciencieuse, faiblement ouverte d’esprit, etc. Les tests qui évaluent les Big Five reposent sur cette approche.

Au contraire, le MBTI décrit la personnalité au travers de types, c’est-à-dire de catégories. Cela revient concrètement à s’intéresser davantage pour chaque échelle à la préférence d’une personne plutôt qu’à l’intensité de cette préférence. Par exemple, on s’intéresse davantage au fait qu’une personne préfère l’extraversion à l’introversion plutôt qu’au fait qu’elle soit faiblement, moyennement ou fortement extravertie.

Ceci étant dit, le MBTI permet néanmoins de calculer pour chaque échelle un score indiquant l’intensité de la préférence, appelée clarté de la préférence :

- score = double de la différence entre le plus grand nombre de points et le plus petit

- on ajoute 1 si le pôle ayant le plus de points est I, N, F ou P

- on retire 1 si le pôle ayant le plus de points est E, S, T ou J

Le manuel laisse à l’appréciation du professionnel l’utilisation de cette information. Quoi qu’il en soit, le MBTI met l’accent sur les préférences et accorde une très faible place aux scores. Ainsi, une personne qui a un score de 10 en Extraversion et de 9 en Introversion sera classée comme extravertie de la même manière qu’une autre personne ayant un score de 20 en Extraversion et de 1 en Introversion.

Quatre résultats clés sur le MBTI

Il me semble maintenant utile de détailler quatre résultats clés sur le MBTI qui renvoient à des questions fréquentes sur ce test. Ces résultats sont issus d’un rapport publié en 1997 par le Groupe d’Analyse Psychométrique des Conduites (GRAPCO) de l’Université Nancy 2 (devenue depuis l’Université de Lorraine). Ce rapport présente une analyse psychométrique approfondie de plusieurs tests dont le MBTI.

Les auteurs de ce rapport, Paul Dickes, Jean-Luc Kop, et Jocelyne Tournois, sont d’éminents spécialistes de la psychométrie en France, auteurs de l’ouvrage La psychométrie aux PUF.

L’étude du GRAPCO porte sur la Forme G du MBTI (la première version commerciale du test) qui comporte 89 items dichotomiques. Par exemple :

Habituellement :

a) vous liez-vous facilement

b) êtes-vous plutôt tranquille et réservé

Les analyses portent sur les réponses de 731 participants, il s’agit des données ayant servi à l’époque aux ECPA (Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée) à élaborer la version française révisée du MBTI.

Résultat 1 : les qualités psychométriques du MBTI sont correctes

Les détracteurs du MBTI avancent souvent que les qualités psychométriques du MBTI (fidélité et validité) sont insuffisantes. Mais ce n’est pas vraiment le cas.

La fidélité d’un instrument psychométrique désigne son erreur de mesure. Celle-ci désigne une part aléatoire qui vient affecter le vrai résultat d’une personne à un test. Si celui-ci a une bonne fidélité, cette part d’erreur est faible, et donc une personne qui passerait plusieurs fois ce test obtiendrait à chaque fois quasiment le même score.

L’étude du GRAPCO montre que les scores aux échelles du MBTI ont une fidélité satisfaisante. Ce résultat doit cependant être relativisé par le fait que les items du MBTI sont très redondants, ce qui augmente artificiellement la fidélité.

La validité d’un instrument psychométrique est sa capacité à mesurer ce qu’il est censé mesurer. La validité peut être évaluée de plusieurs façons. L’une d’entre elles consiste à tester au travers d’une analyse factorielle si les facteurs mesurés se retrouvent bien dans les données. En l’occurrence, les 89 items du MBTI sont censés mesurer quatre échelles bipolaires. L’analyse factorielle réalisée dans l’étude du GRAPCO confirme globalement cette structure en quatre facteurs.

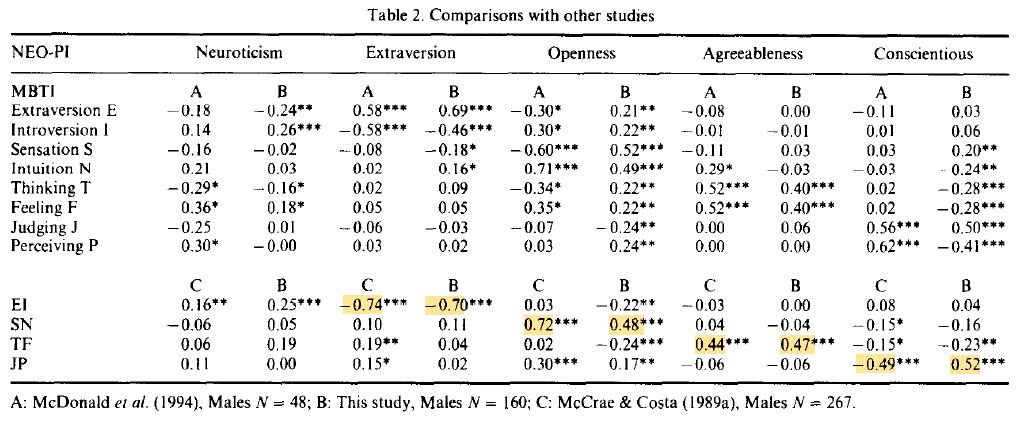

Résultat 2 : les échelles du MBTI sont similaires aux Big Five

Les échelles du MBTI sont-elles originales comparées aux autres tests de personnalité ?

L’échelle Extraversion (E) – Introversion (I) est la moins originale du MBTI : on la retrouve dans la plupart des grands inventaires de personnalité, notamment ceux qui évaluent les Big Five.

Les trois autres échelles sont plus intéressantes sur le papier car elles sont plus spécifiques au MBTI. Elles visent à appréhender des processus ou des fonctions, des modes d’approche et, en cela, se distinguent nettement des traits classiques. Mais l’examen du contenu des items du MBTI suggère que ces échelles évaluent en réalité des traits proches des Big Five, perdant ainsi beaucoup de leur attrait en termes d’originalité :

- L’échelle Sensation (S) – Intuition (N) n’est pas sans rappeler la dimension Ouverture des Big Five : elle oppose essentiellement le goût pour la nouveauté au conventionnalisme.

- L’échelle Pensée (T) – Sentiment (F) rappelle la dimension Agréabilité des Big Five : les personnes qui privilégient les sentiments accordent leur préférence à la gentillesse, la chaleur, la douceur, le dévouement, etc. ; elles s’opposent aux personnes qui privilégient l’esprit critique, la dureté, etc.

- L’échelle Jugement (J) – Perception (P) renvoie nettement, dans ses contenus, à la dimension Caractère consciencieux des Big Five.

Cette proximité entre les échelles du MBTI et les Big Five peut être facilement vérifiée empiriquement. Comme on peut calculer un score pour chaque échelle du MBTI, il suffit d’examiner les corrélations entre ces scores et ceux aux Big Five. Plusieurs études ont montré que ces corrélations sont élevées, en particulier celle de Furnham (1996) et celle de McCrae et Costa (1989) :

Alors qu’elles prétendent mesurer les types de Jung, les échelles du MBTI mesurent en réalité quatre des Big Five.

Résultat 3 : Les types MBTI n’existent pas

La notion de « types » est parfois utile pour décrire les personnes. Par exemple, certaines personnes sont droitières et d’autres gauchères ; au tennis, on distingue les attaquants des contreurs.

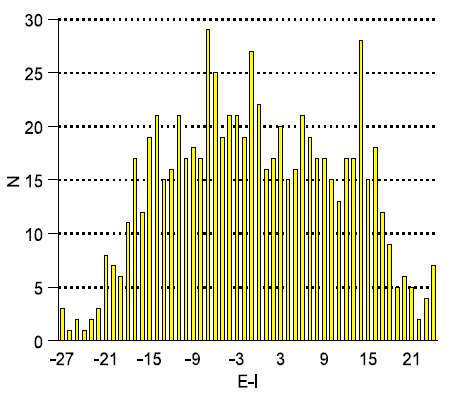

Mais qu’en est-il de la personnalité ? Prenons par exemple la dimension Extraversion/Introversion. Si des types existaient réellement, alors la distribution des scores devrait être bimodale : la plupart des personnes se situeraient soit du côté extraversion, soit du côté introversion, et seuls quelques-unes occuperaient des positions intermédiaires.

Or l’étude du GRAPCO montre que les scores aux échelles du MBTI suivent une distribution normale, ce qui contredit une description de la personnalité en termes de types : très peu de personnes sont très extraverties ou très introverties, la plupart ont un niveau modéré d’extraversion ou d’introversion.

Dès lors, l’option prise dans le MBTI de ne considérer que la préférence d’un pôle sur l’autre dans l’établissement des types est une option réductrice car l’information en termes d’intensité de la préférence est négligée. La personne se trouve identifiée au pôle pour lequel elle manifeste une préférence, que celle-ci soit forte ou faible. Par analogie, ce serait comme décrire la taille d’une personne avec les catégories « grand » et « petit » au lieu d’indiquer sa taille en cm.

Sans surprise, l’étude du GRAPCO révèle qu’une analyse empirique (analyse en clusters) des réponses au MBTI ne permet pas de retrouver les 16 types théoriques. Les auteurs concluent que :

… ni la typologie en 16 groupes du MBTI, ni celle de Jung […] ne se trouvent validés. Ces résultats, en fait, ne nous étonnent pas : les différentes propositions typologiques examinées se fondent toutes sur une bipartition des quatre dimensions fondamentales mesurées par le MBTI et ces bipartitions ne paraissent pas, elles-mêmes, fondées empiriquement.

Ce résultat central est pourtant méconnu du grand public, pour qui le MBTI est le modèle d'évaluation de la personnalité le plus "validé par la science".

Résultat 4 : les types MBTI sont assez instables

Une étude de 1983, rapportée dans cette synthèse, montre que seules 47 % des personnes avaient conservé leurs 4 lettres en repassant le test 5 semaines après.

Cette instabilité résulte moins de l’erreur de mesure du test que de la dichotomisation des scores aux traits, qui suivent pourtant une distribution normale. Ainsi, les personnes qui sont proches du centre de la distribution peuvent basculer d’un côté ou de l’autre et voir leur type changer entre deux passations.

Conclusion

L’originalité du MBTI réside dans sa description de la personnalité au travers de types. Or cette approche n’est pas justifiée empiriquement, car les traits de personnalité suivent une distribution normale dans la population. Dès lors, toute approche typologique de la personnalité engendre une perte d’information.

Le MBTI permet néanmoins de calculer un score à chaque échelle indiquant l’intensité de la préférence. Mais dans ce cas, étant donné que ces échelles mesurent fondamentalement quatre des Big Five, autant opter pour un véritable test mesurant les Big Five, par exemple, le Big Five Inventory.

Paradoxalement, c’est donc dans son usage quantitatif – pour lequel il n’a pas été conçu – que le MBTI se révèle le plus valide, alors que son usage typologique, qui constitue pourtant sa vocation première, ne l’est pas.

La société qui édite le MBTI déconseille d’ailleurs de l’utiliser à des fins de recrutement ou de sélection, une recommandation qui concerne son usage typologique mais qui ne s’applique pas nécessairement à son usage quantitatif.

.svg)

.svg)

.svg)

.svg)